10万人を検査して分かった

『ケガをする人に共通する特徴』。

整形外科医や理学療法士らと

それらを整理し、

ケガを予測できる診断

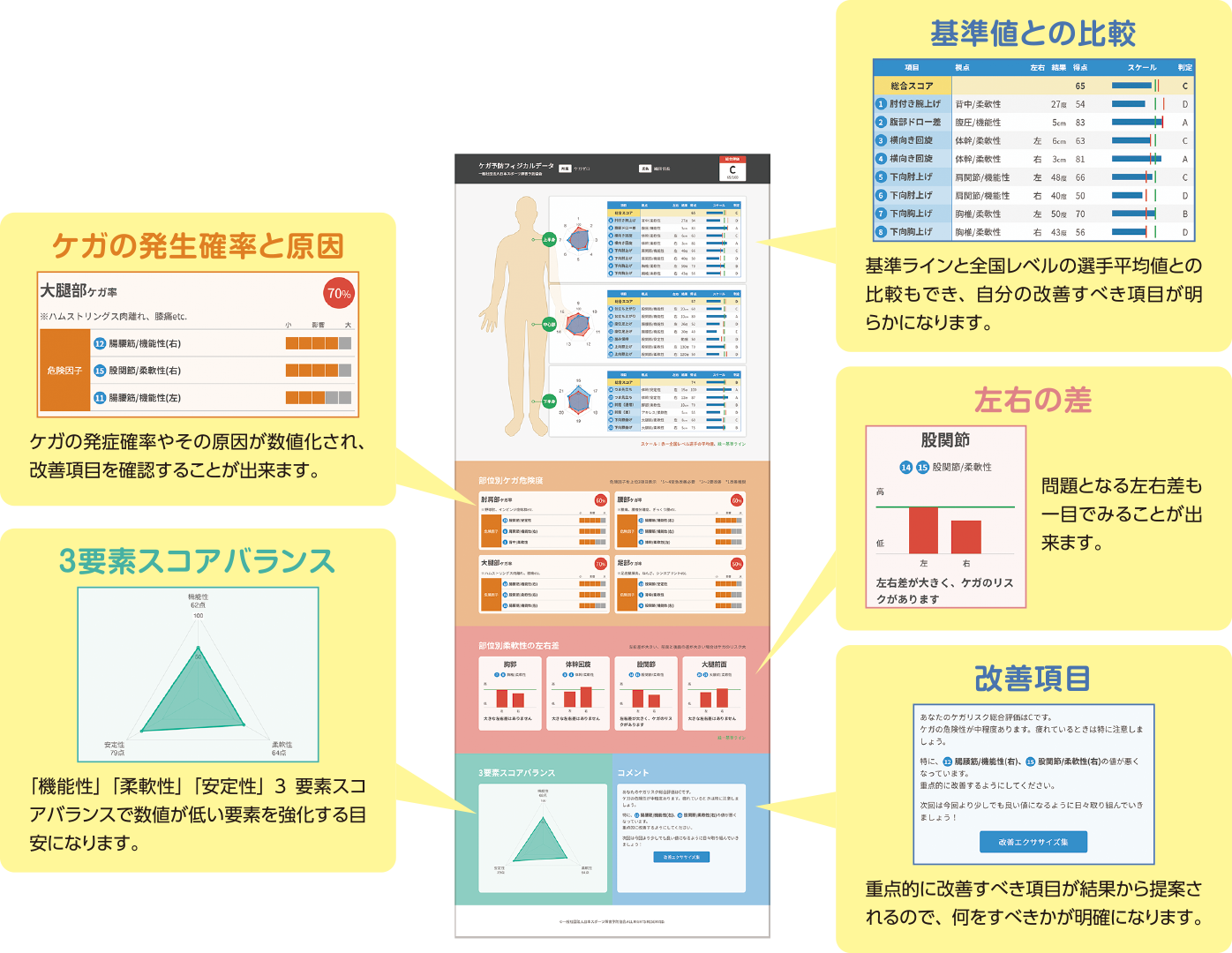

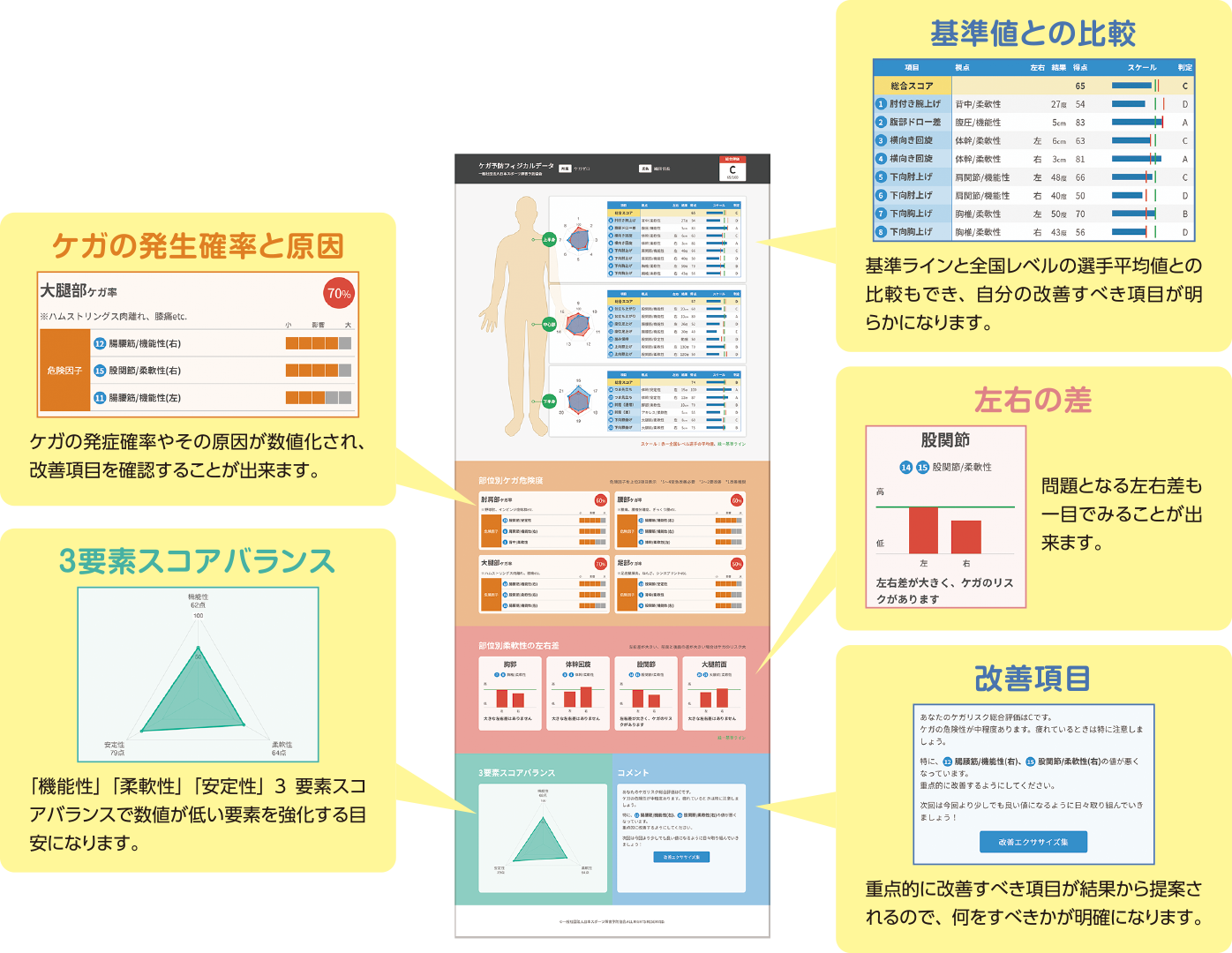

「フィジカルチェック」によって、

各選手が持つ部位別のケガ危険度が

数字で明らかになるとともに、

ケガを防ぐためにすべきことが

分かります。

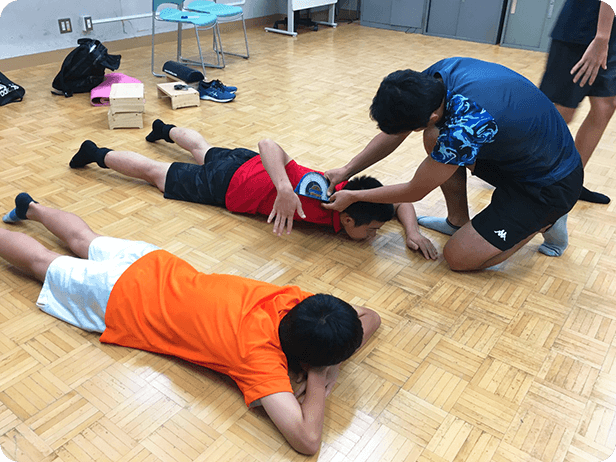

フィジカルチェックとは、これまでは専門家が一人一人に多大な時間をかけて行ってきたリスク分析を、より多くの指導者が、より簡略に、より多くの選手を測定できることを目指したファーストスクリーニングテストです。

小学4年生〜シニア

オールスポーツ競技だけでなく、スポーツをしていない人も対象になります。

これまで医療機関や研究現場はケガを予測するべく度重なる測定を行ってきました。各機関と連携しながら5年かけて分析し、ついにケガを予測できるようになりました。

1.

定期的に100種目以上、

10万以上のデータを測定

2.

ケガの種類ごとに受診者を

抽出して直前の共通因子を

分析

3.

ケガに直結する測定項目と

その解決法が明らかに。

・石井壮郎:医師 (筑波大学 Sports Research &Development core,松戸整形外科病院 MD)

・亀山顕太郎:理学療法士 (松戸整形外科クリニック クリニック管理部長)

・佐藤哲史:アスレティックトレーナー (大阪リゾート&スポーツ専門学校,大阪医専講師)

・宮田志帆:栄養士・健康運動指導士 (Laughaul(ラファール)代表)

・荒川優:スプリントコーチ (プロ走コーチ,小学校走指導プロジェクト代表コーチ)

フィジカルチェックのベース研究は、さまざまな学会で評価されています。

・高校サッカー選手における腰痛発症予測システムの作成 〜腰痛発症と身体機能因子の検討〜 <日本腰痛学会(2014)>

・女子新体操ジュニア選手のための障害予測システム <日本臨床整形外科学会(2016)>

・高校野球選手の競技能力向上と障害予防を両立させるフィジカルチェック <日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会(2016)>

私はハムストリングスの肉離れが癖になってしまっており、復帰してはケガをすることを繰り返し、全力を出すことが怖くなっていました。

もちろん、さまざまな医療関係者やコーチにも見てもらい、疑われた柔軟性の低下や筋力不足にもアプローチしましたが、解決しないまま1年が経ちました。正直心が折れそうで競技を辞めることも考えました。そんな時に藁にも縋る思いでフィジカルチェックをしたところ、「背中の柔軟性」に原因があるという驚きの結果が出ました。

これまで全くアプローチしたことがなかった場所で考えたこともなかったのですが、背中の数値を改善させたところ動作中に感じていたツッパリ感が消え、久しぶりに気持ちよく走ることができました。

何より、それ以来4年間一度もケガをしていません。もしかしたら、早期にトップレベルの専門家に見てもらえていればもっと早くここにたどり着けたかもしれませんが、このような専門家の診断と同じことが、このフィジカルチェックで誰でも手軽に受けられるのが大きなメリットだと思います。

フィードバックからどのように改善トレーニングを行うのか。個人でトレーニングが出来るようエクササイズ集を用意しています。

ケガゼロプロジェクト監修

改善エクササイズ集 動画を見る

動画を見る

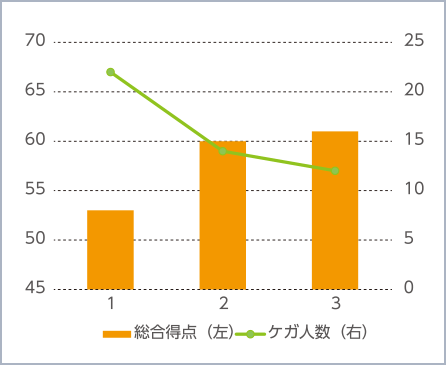

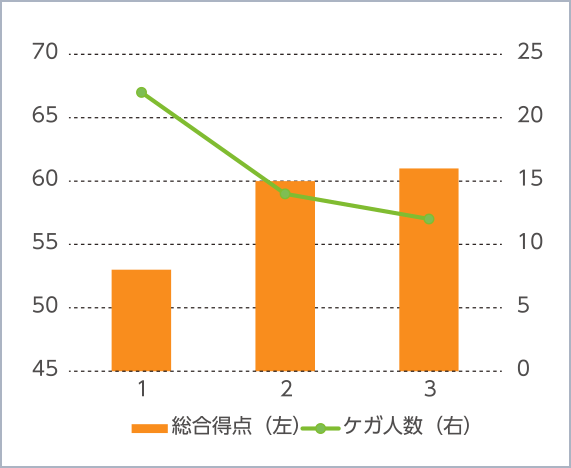

【実験概要】

実験目的:

同一被験者を年間を通して観測し、当テストの結果改善と障害予防効果の関係性を明らかにすること

被験者:複数校の陸上部72名(13〜18歳)

実験方法:

1)測定時のケガの有無を確認

2)当テストを実施

3)テスト結果に応じた改善施策を実施

4)年3回のテストを行い、総合得点とケガ人数の関係性を統計的に検証

実験結果:

総合得点の向上とケガ人数に負の相関が見られた

コーチング・クリニック2020年2月号

(ベースボール・マガジン社)

「特集◆スポーツ外傷・障害 予防&対策ガイド」で紹介されました。

ベースボールクリニック2020年11月号

(ベースボール・マガジン社)

特集:根拠に基づく指導データ利用の方法論

「フィジカルチェックによる障害予防」全8ページ

ラグビーマガジン2020年12月号

(ベースボール・マガジン社)

テクニカルセミナー内「流経大柏高ケガ予防の取り組み」

ブルサイズ(アメフトチーム)

スポールプールナショナルチーム

千葉ロードバイクチーム

同志社大学

東京大学

東京学芸大学

順天堂大学

大阪市立大学

名古屋大学

その他

至学館大学

東海学園大学

草加東高校

明星学園中高

愛知高校

岩倉高校

片山学園中高

野津田高校

実践学園女子バドミントン部

●顧問の先生

フィジカルチェックをやってみて、身体の評価を数値化できるのは、選手のトレーニングに対するモチベーションアップにつながっています。

フィジカルチェックの結果は専属トレーナーと情報共有し、日々のウォーミングアップやクールダウンのメニュー改善に役立っています。

●高校生代表(高3・女子)

フィジカルチェックをやってみての感想

自分の体の硬さ、体のアンバランスに気付かされました。違和感を感じていた部位の理由などがわかりました。簡易的で定期的に測定できると思いました。

フィジカルチェックの結果をどのように活かしていますか?

私は自分の体と向き合う時間ができました。今までは自分の体のことをあまりわかっていない状態でプレーをしていたので、色々な部位を痛めました。ですが、フィジカルチェックを受けて自分の体の危険性などを数値化してくれたので体の弱点が見つかりました。その自分の弱点の部位を重点的に改善していくにつれて怪我をしなくなりました。脚が硬く思うように動かずステップが遅くなったりしていたが、素早くなったりと改善されていきました。自分の体の事を詳しく知るだけで体の動かし方、使い方が変わっていくんだと実感されました。

●中学生代表(中3・女子)

フィジカルチェックをやってみての感想

実際チェックを受けている最中にも周りの人と比べて体が硬いところ、軟らかいところなどが分かってプレー中に苦手と感じる動きの原因も分かるのでよかったです。

チェックを毎年受けるので前年度との比較で善し悪しが分かるのも良かったと思います。

フィジカルチェックの結果をどのように活かしていますか?

やった種目の結果を点数やグラフなどで細かく出してくれるので自分の長所となる部分や、左右差などもしっかり確認できてプレーに生かすことができました。

自分が怪我をしやすい部分がさらに細かい部位に分けられてパーセンテージで表示されるので部活の前後にストレッチなどでどこを重点的にほぐしたり、のばした方がいいか分かって怪我をしないことへの安心感が高まります。

愛知県サッカー少年団

安城北部FCでの導入の声(外部記事:サカイク)

結果の見える化と改善エクササイズまでがセットになっていてとても使いやすいですし、受講者目線でも改善エクササイズまでが知ることができるのはとても良いことだと思います。

今後に期待する点としては、改善エクササイズ動画のクオリティアップとホームページの見やすさが改善されるとより使いやすいツールになると思います。

中学、高校の部活を対象に行いました。

生徒同士が楽しみながら実施していて、身体に興味を持つきっかけになったと思います。

チェック結果をトレーニングやコンディショニングメニューへ反映しています。また、ウォーミングアップやクールダウンに、「チームとして弱い部分」の改善エクササイズを導入しています。

簡易的で、定期的に測定をするのに有効であると感じました。

総合的に可視化されることで、何を改善したら良いかがより明確になるため、トレーニングに対してのモチベーションが上がるように感じます。

個別のメニューをインストラクター自身が作成するので、「自分のメニュー」ということで喜んでもらえているように感じます。

本チェックでは局所的な評価よりは全体的に評価をしていくので、結果をもとに、特に気になる点はメディカルチェックを実施してさらに問題抽出へ繋げるようにしています。

簡易的にかつ全身的に評価できるのでフィールドレベルで選手の特徴を大まかに捉えるのには非常に良かったです。

測定結果が点数として明確に出ているためどんな能力を伸ばしたらいいのか、練習動画もあるのでどんな練習をしたらよいかがわかりやすく感じているようでした。

自分がトレーナーとして帯同しているチームで活用しています。

まずは自分の体に興味を持ってもらい、どのような状態なのかを理解してもらうことを第一としてます。

自分は毎日帯同できていないので、フィジカルチェックを使うことで各選手が自分の体の状態を理解して自主練習をする意欲向上、練習の効率化を果たすことができると良いと思います。

具体的に実施した対象者は、小学生(サッカー)、中学生・高校生(バスケボール)、大学生・社会人(ライフセーバー)です。

コロナ禍の影響を受け、実施には至りませんでしたが、小学性のサッカーチームの総会時などの会合等で、保護者向けにフィジカルチェックの話をしたところ、対象の小学生のみならず、兄弟、さらにご本人を対象に実施して欲しいとの声を数多くいただきました。

国の施策としても、治療よりも予防にシフトしているように感じています。

社会保障費の増大が見込まれる中、費用対効果の側面からも予防施策が効果的であるとも聞きます。

まさに予防を対象としたフィジカルチェックのニーズの高まりを感じています。

測定時の反応としては、各人の個々のフィジカルスコアを測定し読み上げる毎に、チーム内の仲間同士の数値比較としながら歓声が上がるなどの盛り上がりを見せました。

さらに、最終的に提示された全身や各部位のケガリスクスコアをみながら、自身の感覚と照らし合わせるような感じで、念入りに見入る姿が印象的でした。

自身のケガリスクが数値化されるという初めての体験を楽しんでいる様子が伺えました。

コロナ禍の影響を受け、再チェックの機会を逸しおりますが、測定当日、結果の提示と共に、改善プログラムもあることを紹介している際、「大切なのは現在のスコアよりも、次回(3カ月~半年後)までにどれだけ努力し改善しているか。強いチーム・選手ほどきっちりスコアアップしてくるそうです」との言葉も添えさせていただきました。

再チェックの機会が今から楽しみです。

簡易的でスクリーニングテストとして良いと思います、定期的に測定も有効と思います。測定結果もフィードバックシートにより対象者自身もみることができ、改善エクササイズも確認でき良いと思います。予防的な観点からも取り組むことができとても良いと思います。

測定結果が点数化され明確に出るため、改善と予防として取り組む必要性についても明確になり選手自身の身体に関心を持つきっかけになったと思います。

トレーナーとして帯同しているチームで活用しています。測定結果から気になる点についてはさらにチェックを行います。

まずは選手自身が身体に興味を持ちどのような状態あるのかを理解してもらうことが大切と考えています。トレーニングメニューに改善エクササイズを導入しています。

大事な試合の前にケガをしたくない。

ケガから復帰したが、ケガの再発が怖い

定期的にフィジカルチェックを行うことで、ケガをする前にその危険性を知ることができます。よってケガの確率に合わせて練習強度を変更したり、明らかになるケガの確率を上げている原因を改善しケガしない体を作ったりすることで、ケガをなくすための具体的なアプローチが可能となります。

同じ個所をよくケガをするが対策・原因が分からない。

ケガをする原因が必ずしもケガをした場所にあるとは限りません。むしろ、周りに原因があることでケガした部位への負担が大きくなり、ケガにつながる場合が非常に多いです。

フィジカルチェックは客観的なデータとして、主観では分からないようなケガの根本的な原因まで明らかにできます。

例:肩のケガをしやすい方を測定すると、その原因は肩ではなくアキレス腱にあったなど(アキレス腱の柔軟性の欠如が、肩への負担を増大させているケース)

慢性的なケガ・痛みを抱えている

腰痛・膝痛などの慢性的なケガや痛みにも必ず原因があり、それにアプローチすることで改善できる可能性があります。例えば特定の部位の安定性に左右差が顕著にあるために、軸足側の膝に常に負担がかかりやすい状態となっているなどが考えられます。このような負担増につながるような左右差もフィジカルチェックから明らかになります。

選手にケガをさせたくない。

選手ごとのケガのリスクが測定から明らかになります。また客観的なデータなので、普段のセルフケアなど選手への体の意識付けにも大きく貢献します。

選手の不調の原因を明らかにしたい。

ケガをしやすい体=パフォーマンスが出にくい体なので、スランプの原因が実は体に問題がある場合も多いです。例えば急な体重の増減により安定感か落ちているなどのケースがあります。

練習成果を評価したい。

チームによって測定結果は全く異なる特徴を示します。これは、普段の練習成果がそのまま測定に反映されていることを意味します。さらに強豪校は平均点が他と比べて高いことも分かっています。そのため例えば冬季練習を通して股関節の機能性をしっかり高めることができたかなど、練習の成果確認としても使われることが多いです。

できるだけ早く症状の原因を解明したい

現場の方の中には、独自のテストや施術しながら原因を探る方も多いと思います。早く原因が見つかれば、その先のアプローチにその分時間を割くことができます。ここでフィジカルチェックは、ファーストスクリーニングテストとしてご利用いただけます。

選手への説得力を増したい

どれだけ指摘しても相手が理解し、意識してくれないと成果が最大化されないことがあります。その中でフィジカルチェックは客観的なデータなので、説得力が高まるとともに、継続的なコミュニケーションのベースとなります。

貢献度を明らかにしたい、リピート率を増やしたい

ケガの予防は、成果が表現されにくいという欠点があります。

そこでフィジカルチェックは、リスクをこれだけ下げたからケガが減ったというように数値の変化で成果根拠を示すことができます。また、ビフォアフターで数値の成果を即時的に見せられることで、リピート率の向上や販売促進としても好評いただいています。

このテストが出来たきっかけは、私自身が、とても怪我に苦しんだということです。高校生の時、インターハイ当日に向けて練習をしていました。ところが、最後の調整の最後の練習で肉離れを起こしてしまい、出場することが出来ませんでした。

大学生の時のインカレでは、大会前日の直前練習で怪我をしてしまい、出場できなくなってしまいました。

調子が良い時ほど怪我をしてしまうということが続き、自分にとっては大きな挫折を味わうことになりました。

中には、怪我が原因で競技を辞めてしまう選手もいます。私自身も涙をのんだ経験があります。怪我で苦しんだ経験を私自身がしたからこそ、他の選手には同じ思いをしてほしくない。という気持ちがあり、体の状態を把握できるテストを作りたいとすっと考えてきました。

私自身の経験から、怪我をする前には何かしら変化が出ているという自覚がありました。その変化を専門家の方々は暗黙知的に理解して指摘してくれるのですが、それを誰でも予測できるようなテストを作れないかな?と考え、約5年に渡り医療機関と連携し、大量のデータを取っていきました。

5年を掛け、遂に、怪我する直前の共通の特徴を明らかにすることが出来ました。その特徴を合計12種目21項目のテストに落とし込んだのが、「フィジカルチェック」です。

2018年より日本全国で公開し、利用者が少しずつ増えてきました。

とても多くのスポーツ関係者の方々に喜んで頂けて、実際に、数値を改善していくことにより怪我が減ってきたという報告も増えてきています。

実際のデータを元に、統計的に結果を出しているので、怪我のリスクが下がれば、怪我をしている人の数が減るのは当たり前なわけです。

なんとなく予防するということではなく、しっかりとデータに則って数値を見ながら予防をしていくことにより、指導者も選手たちの状況を客観的に観察することができます。

選手たちの「何をやればいいのか?」「柔軟性を上げるにしろ、どこまで上げればいいのか?」という疑問にも、数値的な指標があることで頑張りがいが出てくる。改善しがいが出てくる。このテストを通して、一人でも多くの選手がスポーツを楽しみながら最後まで続けられるようにしてあげたいという想いから、活動を続けています。

フィジカルチェックに関する測定費は各インストラクターによりサービス内容によって異なります。近隣のインストラクターの治療院にお問合せください。

チーム測定をご希望の方はフォームよりお問合せください。

下記、フォームよりお申込ください。担当者よりご連絡いたします。複数チーム合同でも実施可能です。

公認インストラクターが実施会場にお伺いし、1〜2時間で測定を行います。屋内外問わず、6畳ほどのスペースがあれば実施可能です。

改善方法など個別の相談にもお応えします。

※希望により定期的ばトレーニング指導やケアも承っております。

平均3ヶ月後に次回の実施日のご予約を頂いております。前回の結果から「どのように改善できているか?」を検証し、チームや個人のケガの予防と能力の向上の両立を目指します。

下記の各治療院・クリニックにお問い合わせください。

| 都道府県別 診療所のご案内 | ||

|---|---|---|

| 県 | 名前 | クリニック名 |

| 東京都 | 杉山 市朗 | パーソナルトレーニング&コンディショニングジム I-style |

| 東京都 | 古賀真人 | 萩山アローズ / bz586598@bz03.plala.or.jp |

| 東京都 | 齋藤 巧磨 | さいとう接骨院 |

| 東京都 | 菊池 竜 | アールカイロプラクティックセンター |

| 東京都 | 鈴木 祐輝 | 痛み専門 鈴木接骨院 |

| 東京都 | 関根 星介 | 岡野整形外科 |

| 宮城県 | 小林 紀彦 | 医療法人社団洞口会 名取中央クリニック |

| 宮城県 | 佐藤 幸博 | さとう接骨院 |

| 宮城県 | 狩野 麻衣子 | 仙台あったかリハビリセンター |

| 宮城県 | リーフラス株式会社 | スポーツデイ Lesport 鈎取 |

| 新潟県 | 土谷 宏之 | EVOLVE FC / hyk3.tsuchiya@gmail.com |

| 栃木県 | 水上 憲昭 | フィジカルケアsun |

| 群馬県 | 池田 道成 | プライベートジムDROIT |

| 茨城県 | 床井 美幸 | あお整骨院 |

| 茨城県 | 中野 徹 | 中野接骨院 |

| 栃木県 | 水上 憲昭 | フィジカルケアsun |

| 栃木県 | 床井 美幸 | おおぞらSC / shusshu.poppo@gmail.com |

| 埼玉県 | 森山 聡 | ピラティス&ヨガスタジオ浦和syn |

| 埼玉県 | 新井 香菜絵 | Cana YOGA スタジオ |

| 埼玉県 | 梅津 雄剛 | 福岡整形外科 |

| 埼玉県 | 齋藤 謙伍 | athlete oasis |

| 埼玉県 | 池田 翔太 | 戸田はれのひ整骨院 |

| 埼玉県 | 池田 翔太 | HARE GYM |

| 神奈川県 | 金井 一超 | かない接骨院 |

| 神奈川県 | 大嶋 洋一 | One Smile a Day 合同会社 |

| 神奈川県 | 内浜 一也 | 訪問形式 / kean.utchy@gmail.com |

| 神奈川県 | 森谷 有希央 | 湘南パーソナルジム |

| 神奈川県 | 鉾﨑 聖宗 | つまだ整骨院 |

| 千葉県 | 橋本 貴弘 | からだCure整骨院 |

| 千葉県 | 内浜 一也 | 舞浜FCファルコンズ / kean.utchy@gmail.com |

| 千葉県 | 早川 惣一郎 | オレンジ鍼灸・整骨院 / hayakawa-s@rainbow.plala.or.jp |

| 長野県 | 小山 裕司 | 春原整形外科クリニック |

| 長野県 | 山田 恭正 | body revival kile'a キレア治療院 |

| 静岡県 | 森 一直 | 牧之原AC / straight7556@docomo.ne.jp |

| 静岡県 | 海野 祐生 | スポーツ堂接骨院城北院 |

| 静岡県 | 平野 泰弘 | ひらの針灸接骨院 |

| 愛知県 | 特定非営利活動法人アンドエス | 特定非営利活動法人アンドエス |

| 愛知県 | 渡辺 侑一郎 | 整体院琥珀 |

| 愛知県 | 柴田 悟天 | 医療法人大仁会 みずほ足クリニック |

| 大阪府 | 木下 幸司 | ひろゴンスポーツメディカルジム |

| 大阪府 | 今家 浩太郎 | くま整骨院 |

| 大阪府 | 嶋田 栄美 | Aroma・Herbと育む健康美サロン&Cuara大阪(訪問・オンライン) |

| 大阪府 | 伊藤 宗宏 | いとう接骨院 |

| 大阪府 | 五十嵐 友樹 | のぞみスポーツ整骨院 |

| 大阪府 | 内田 泰文 | 豊中愛整骨院 |

| 兵庫県 | 高橋 完靖 | 甲南医療センター 整形外科 |

| 兵庫県 | 山岡 秀輔 | 山岡整骨院 |

| 兵庫県 | 大原 健太 | おおはら整骨院 |

| 兵庫県 | 荻野 毅 | おぎの鍼灸マッサージ院あおい堂 |

| 岡山県 | 野中 健志 | Life-performance-LAB. |

| 岡山県 | 猪原 圭一 | あおき整形リハビリクリニック |

| 岡山県 | 金谷 佳和 | こども発達LABO.Proリハ |

| 和歌山県 | 瀧本 敦之 | たきもと整骨院・鍼灸マッサージ院 |

| 島根県 | 高木 伸季 | いずも名倉堂接骨院 |

| 福岡県 | 門司 孝裕 | 華里整骨院 |

| 長崎県 | 冨田 浩平 | zero project nagasaki |

| 熊本県 | 小森田 献人 | スポーツ整体 リハシル |

【名称】

一般社団法人 日本スポーツ障害予防協会

【目的】

スポーツを楽しむアスリートが怪我によってスポーツを断念することが無いよう、怪我予測診断テストであるフィジカルチェックを普及しながら、数多くのアマチュアアスリートへの提供、メディアを通じて怪我に関する正しい知識を多くの方に届け怪我に繋がる疲労のデータや体のバランスに関するビッグデータを元に怪我をしにくい環境にしていくことを目的としています

【設立年月】

2018年5月

【所在地】

東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP 301

【HPアドレス】

https://kegazero.jp/

【役員】

代表理事 荒川優

理事 小野寺徹也

理事 高橋功